こんにちは、ヤツPです!

「薬剤師は給料が安い」──そんな声を耳にすることはありませんか?

特に男性薬剤師の中には、「女性より年収が低いわけじゃないのに、なぜか割に合わない」と感じる人も少なくありません。

本記事では、厚生労働省の統計データをもとに、薬剤師の年収実態を男女・年齢別に分析し、その背景にある構造的な理由を解説します。

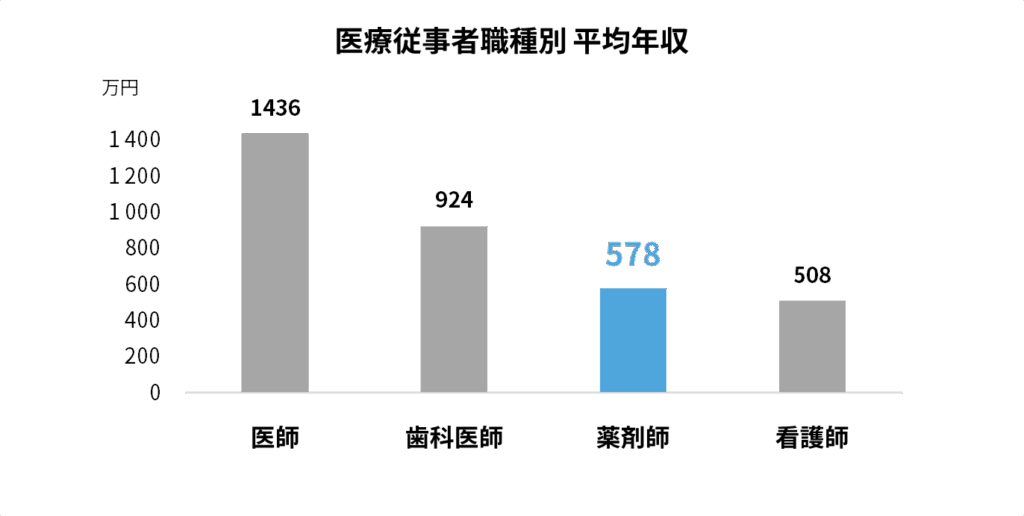

薬剤師の年収の現実(リアル)

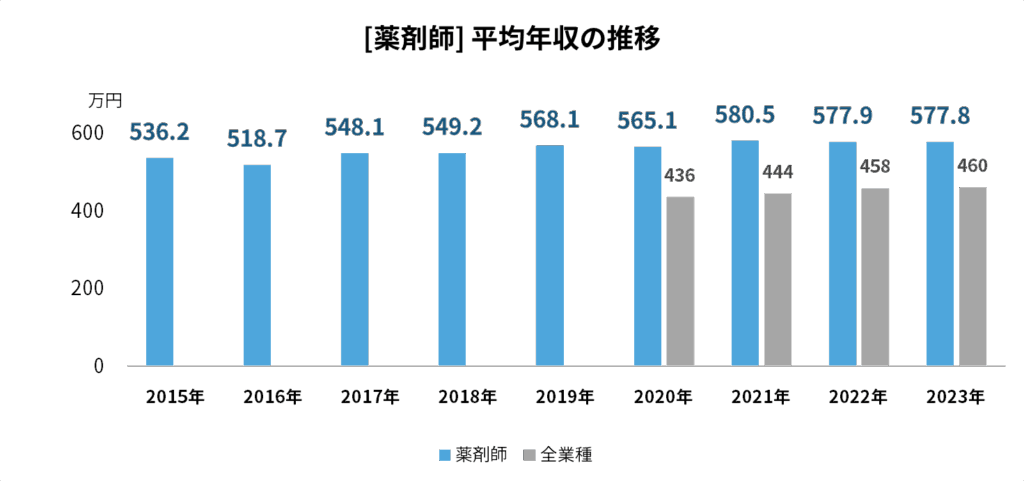

薬剤師全体の平均年収は578万円

2023年の薬剤師の平均年収は約578万円。これは全産業平均(約458万円)よりも120万円ほど高く、一見すると「悪くない水準」に見えます。

しかし、業界の内情を知る薬剤師の間では、「給与が伸びない」「仕事量や責任に比べて報われない」という声も根強くあります。

出典元:厚生労働省「賃金構造基本統計調査」(令和5年度)

年齢別・男女別で見る年収の違い

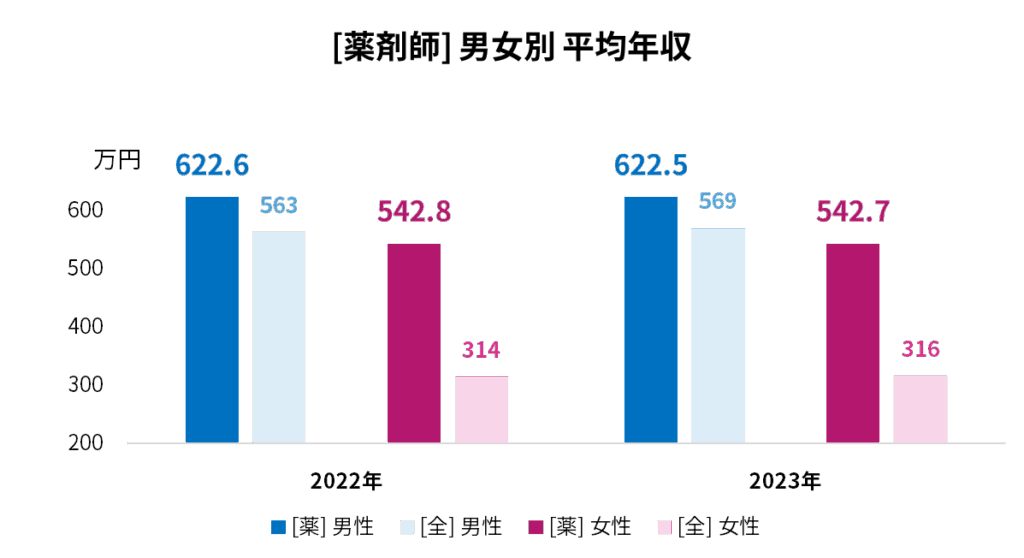

男女別の傾向(全業種との比較あり)

男性薬剤師が女性薬剤師を約80万円上回っています。一方で、全業種との比較では、男性薬剤師は約60万円、女性薬剤師は約230万円上回る形となっています。

出典元:厚生労働省「賃金構造基本統計調査」(令和5年度)

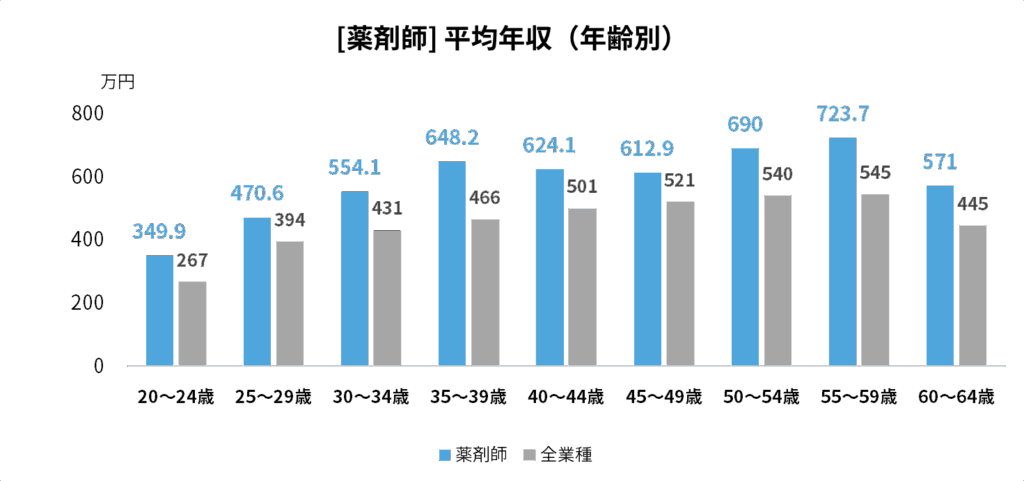

年齢別の傾向(全業種との比較あり)

薬剤師は30歳後半と50代の2つのポイントで大幅に年収が上がり、30代には平均年収600万円台となっています。

出典元:厚生労働省「賃金構造基本統計調査」(令和5年度)・国税庁「民間給与実態統計調査」(令和5年度)

年齢別の年収としては、

- 20代後半:450万〜500万円

- 30代後半:600万円台に到達

- 50代:700万円超

男女別の傾向としては、

- 男性薬剤師:30代後半以降は年収が高め

- 女性薬剤師:全年齢で業種平均を大きく上回るが、結婚・出産によるキャリア中断の影響もあり上昇幅は男性より緩やか

という様子が窺い知れます。

李信

李信将軍!男性薬剤師の方が数字は高いのに、“コスパ悪い”って言われるのはなんでですか?

-150x150.png)

-150x150.png)

-150x150.png)

ンフフ…それは労働時間や責任の重さを考えると、時間単価が低いという意味ですねぇ

男性薬剤師の“コスパ”が悪く見える理由

- 管理薬剤師やマネジメント業務の負担

男性は管理職や店舗責任者に就く割合が高く、拘束時間や責任が増える - 転勤・異動の多さ

大手チェーンやドラッグストアでは全国転勤が条件になるケースが多い - 時間単価で見ると低い

残業や休日対応を含めると、実質の時間あたり報酬は女性より低くなることも

といったことが主な原因として考えられますね。

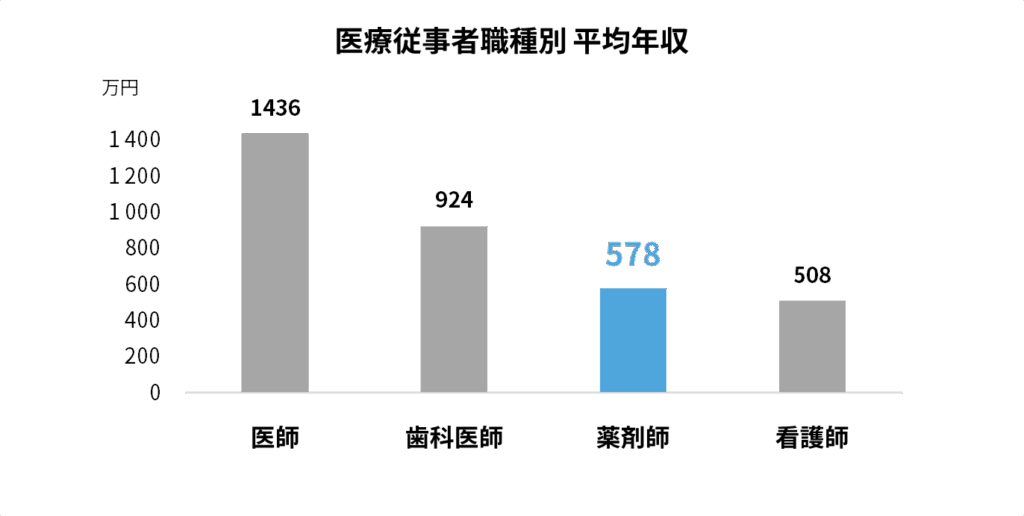

参考:他の医療従事者との比較

2023年度のデータでは、医師は1,400万円超となっており、歯科医師も下がっているとは言われていますが900万円を超える年収となっております。

出典元:厚生労働省「賃金構造基本統計調査」(令和5年度)

薬剤師の位置としては妥当な範囲ではないでしょうか。詳しくは下記の記事も是非お読みください。

ここでは、一昔前と比べ「薬剤師」という職業が何をするのかが理解されているだけでも善しとしましょう。

薬剤師の平均年収は578万円。でも今後は上がりにくい

2023年の薬剤師の平均年収は約578万円。全産業平均(約458万円)より約120万円高く、一見悪くない数字に見えます。

しかし、薬剤師業界に詳しい人ほど「給与は伸び悩んでいる」と感じています。

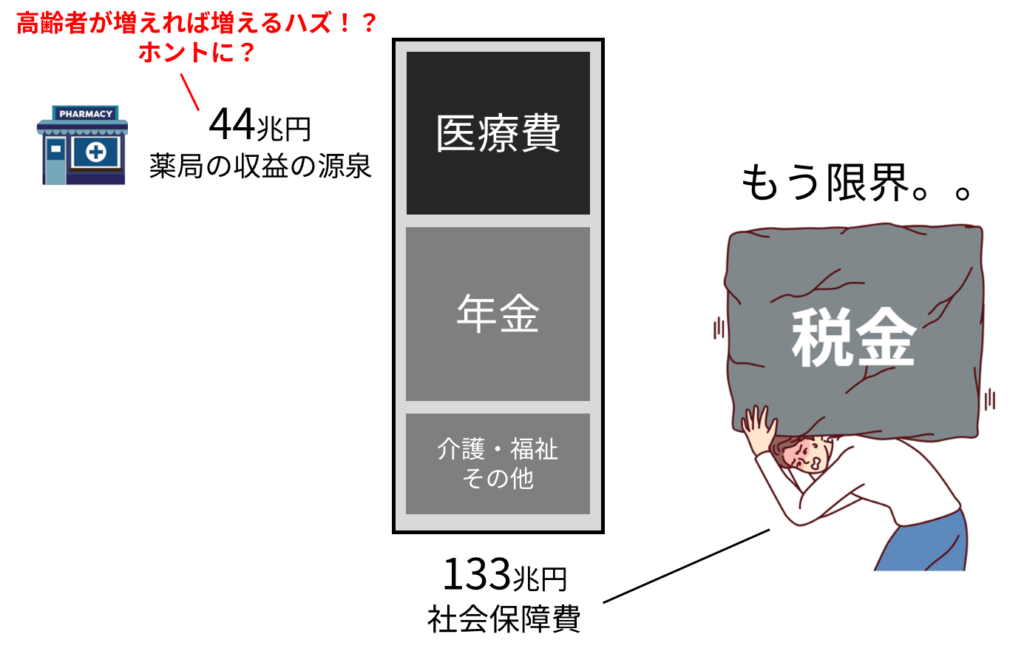

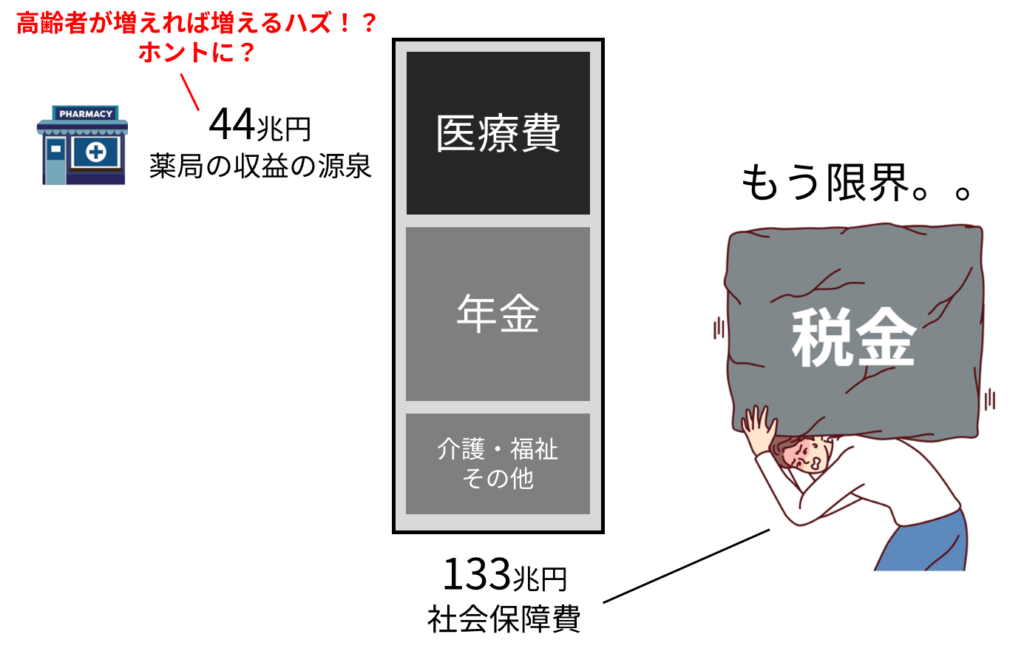

その最大の理由は、社会保障費の限界です。

社会保障費が薬剤師の年収を制限する理由

薬剤師の給与は、調剤報酬などの医療費収入が原資。その医療費は社会保障費から支払われています。

厚生労働省によると、2022年度の社会保障給付費は約133兆円。このうち医療関係費は約44兆円(全体の33%)を占めます。財源は労働者人口と企業負担です。

よくある誤解は「高齢化で患者が増えれば医療費が増える=薬剤師の収益も増える=年収も上がる」という考え方。

残念ながら、これは成り立ちません。少子高齢化によって支える側(現役世代)が減る中、社会保障費の総額は限界に達しており、高齢者が増えても一人あたりの単価を下げて総額を据え置く方向に進むのが現実です。

パンパンに膨れ上がった医療費や年金を何とか絞り出した社会保障費で補っているところに、少子高齢化が進めばどうなるか分かりますよね。もう若い世代をこれ以上いじめるのはやめましょう!

ではないですが、社会保障費はもう絞り出せないところまで来ています。これが目の前に広がる世界です。

将軍!患者さんは増えてるのに、年収は上がらないって…どういうことですか!?

-150x150.png)

-150x150.png)

-150x150.png)

ンフフ…若造、それが国の戦略ですよォ。総額を増やさず、単価を下げる。そうすれば支出は増えませんよ。

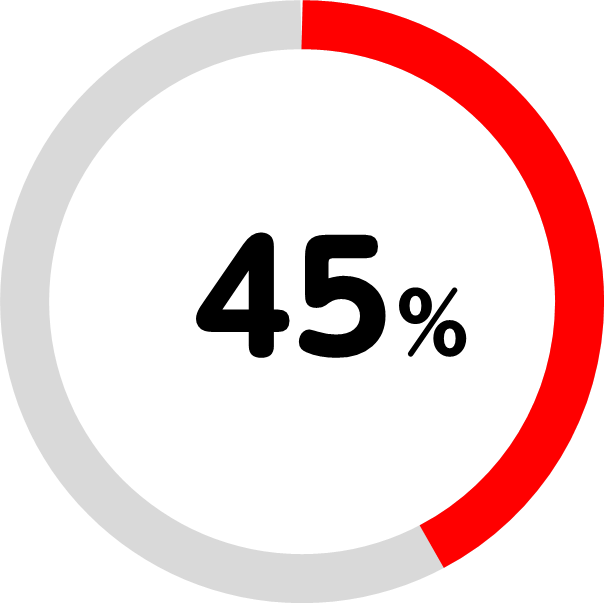

薬科大学の定員割れが示す「職業の魅力低下」

将来性の低下は、薬学部の入学状況にも表れています。

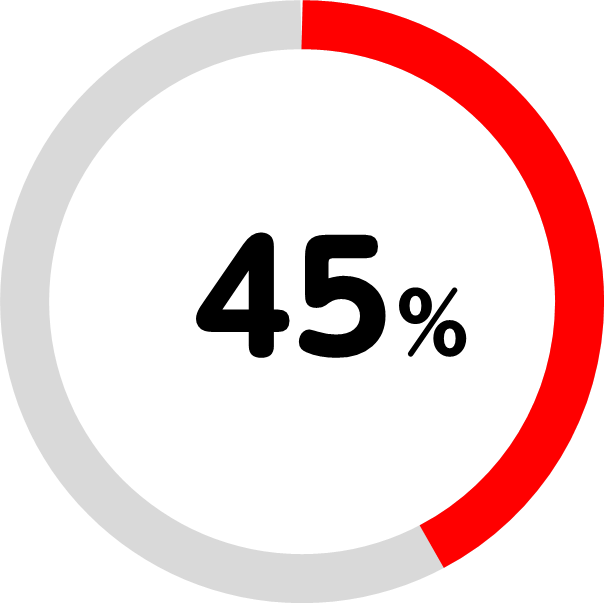

2023年度、私立薬学部60大学のうち定員充足率が90%未満だった大学は27校(全体の45%)にのぼります。

† 出典元:薬事日報2023年11月24日記事

学部の人気は、その職業の魅力や将来性と密接に関係します。定員割れがこれだけ多いのは、「薬剤師という職業の魅力が下がっている」と見られている証拠でしょう。

大学側にとっても、薬学部は6年制のため定員割れは6年間の学費収入減を意味します。経営的に厳しい薬科系大学は、統合や譲渡を検討せざるを得ない状況に追い込まれかねません。

薬剤師の生涯年収とコストパフォーマンス

複数の調査によれば、薬剤師の生涯年収はおよそ2.3億円。職場別では次のようになります。

- 企業(MR、CROなど):約2.6億円

- 大手ドラッグストアチェーンの調剤部門:2.3~2.5億円

- 調剤薬局:2.3億円

- ドラッグストア:2億円

- 一般病院:2億円

大学・大学院卒の平均は男性2.7億円、女性2.2億円なので、男性薬剤師は平均以下になるケースも少なくありません。

さらに私立薬科大学の学費は6年間で1,000〜1,300万円。私立4年制大学の約500万円と比べると、投資額が大きい割にリターンはそこまで高くないという現実もあります。

-150x150.png)

-150x150.png)

-150x150.png)

6年かけて1,000万円以上投資しても、回収が難しい人もいる…

将軍、それって結構シビアな話ですよね…

-150x150.png)

-150x150.png)

-150x150.png)

だからこそ、強みを持つことが必要なのですよォ

それでも年収を上げるための方法

平均年収は上がらなくても、個人のキャリア設計次第で高収入を目指すことは可能です。

1. 勤務地を変える

地方の方が人材不足が深刻で、年収が高い傾向があります。

薬剤師平均年収ランキング上位には、広島県(706.0万円)、秋田県(680.5万円)、宮城県(672.6万円)などが並びます。

首都圏にこだわらず、条件の良い地域で働くのも有効です。

| 順位 | 都道府県 | 平均年収 |

|---|---|---|

| 1位 | 広島県 | 706.0万円 |

| 2位 | 秋田県 | 680.5万円 |

| 3位 | 宮城県 | 672.6万円 |

| 4位 | 鹿児島県 | 644.5万円 |

| 5位 | 鳥取県 | 630.3万円 |

2. 転職でキャリアを積み上げる

今後は「人手不足だから昇給」ではなく、「スキル評価による昇給」にシフトします。

時代的に転職は2,3回は当たり前になってきていますし、座学だけでなく実践経験を積める環境に身を置くことが重要視されています。

3. 社内で上を目指す

短期的な昇給より、キャリアが積み上がる環境を選びましょう。管理職や専門職の道が明確な会社では、長期的な年収増が見込めます。

まとめ 薬剤師資格の価値と未来

薬剤師資格は、全産業平均を上回る安定した年収と高い就職率を持っています。特に女性にとっては、仕事と生活を両立しやすい魅力的な職業です。

一方、男性薬剤師は年収面で大卒平均と大きな差はなく、昇給やポストの拡大が見込みづらい現実があります。

しかし、ヘルスケア業界は将来性が高く、異業種との掛け合わせでキャリアを広げられる余地は十分にあります。

平均は上がらない。それでも個人は上げられる。

そのためには、自分の強みを見極め、戦略的にキャリアを設計することが不可欠です。

コメント

コメント一覧 (2件)

[…] 「あれっ!?」と疑問に思いませんか。市場規模がそれほど変わらないのに、医師の平均年収1436万円に対して、薬剤師の平均給与は578万円です。 […]

[…] […]