こんにちは、ヤツPです!

前回は、損益計算書(PL)の全体像についてざっくりと整理しました。今回は、PLの“上半分”――「売上」から「営業利益」までにフォーカスを当てて解説していきます。

このパートは、会社が本業でどれだけ“儲ける力”を持っているかを見るうえでとても重要です。

特に今回は、業種がまったく異なる2社──任天堂とオリエンタルランドを例に、売上構造や原価の中身、粗利率などを比較していきます。

医療業界の方にとっても、他業界のPLを知ることで、自分の職場の収益構造を客観視できるようになりますよ!

PLの“上半分”は「儲けの材料」を示している

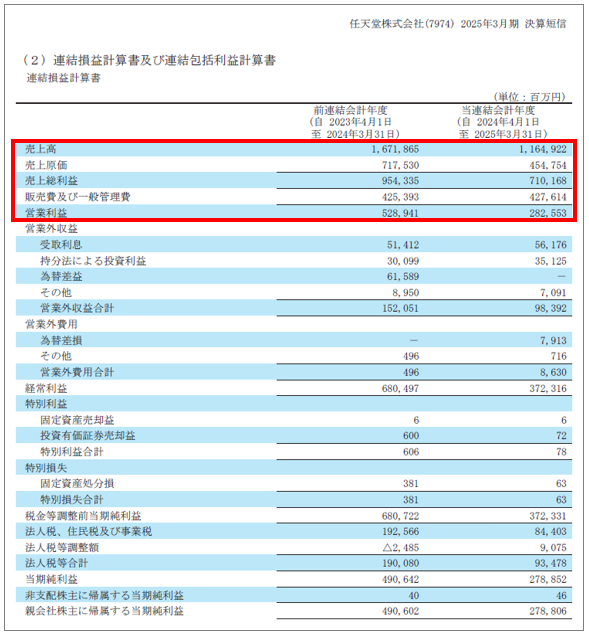

PLの上半分というのが、売上高~営業利益まで(図の赤枠部分)を指しており、ここまでが本業がどれだけ稼いでいるか、どれだけ費用を使っているかが分かるようになっています。

† 出典元:任天堂株式会社 IRライブラリー

つまり、この営業利益までの流れこそが、本業から生み出されたお金=事業の“体力”を測る基準になります。

- 売上:提供した商品・サービスから得た収入

- 売上原価:それを作るために直接かかった費用

- 粗利:売上 − 売上原価

- 販管費:広告費、人件費、オフィス費用など

- 営業利益:粗利 − 販管費

この流れを理解することで、数字の裏にある“戦略”が見えてきます。

売上とは何か──同じ「売上」でも中身は全然違う

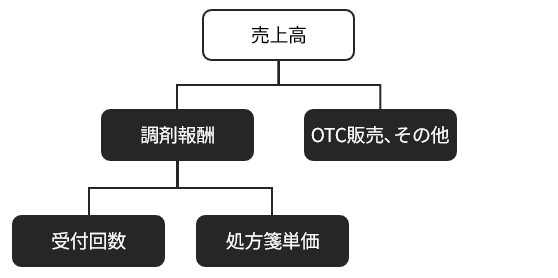

調剤薬局を例にすると売上は、保険と非保険、つまり調剤報酬とOTC販売などその他に大きく分かれます。そして、調剤報酬額は受付回数と処方箋単価に分解されます。

調剤薬局によって中身は違いますので売上高が同じであってもその中身は全然違うことになります。

耳鼻科や整形外科のように受付回数で売上高を積み上げる薬局もあれば、病院の門前薬局のように単価で一気に売上高を積み上げるケースもあります。

勿論業種が違えば、企業が違えば構成は大きく変わることになります。例えば、

- 任天堂の売上:ゲームソフト、ゲーム機本体、デジタル配信サービス

- オリエンタルランドの売上:パークチケット、グッズ、飲食、ホテルなど

それぞれ、顧客体験やブランドによって「値付け」や「需要の波」に大きな違いがあるのが特徴です。

「売上原価」とは何か?──企業ごとに全く違う構成

同じ売上でも、売上原価の中身は会社によって大きく異なります。

売上原価

商品やサービスを提供するために直接かかった費用のことです。たとえば、商品の仕入れ代や、製造にかかる材料費・人件費などが含まれます。

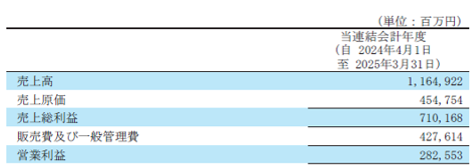

† 出典元:任天堂株式会社決算短信(202503期・一部抜粋)

例えば、任天堂の場合は、売上原価は売上高の39%ほどとなっており、ゲーム機の部品等材料費が中心になっていることが想像できます。

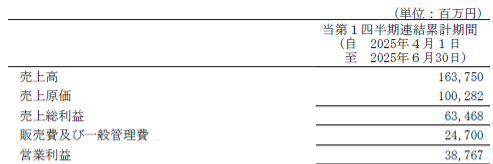

† 出典元:株式会社オリエンタルランド決算短信(202506期・一部抜粋)

一方で、ディズニーランドでお馴染みのオリエンタルランドは、売上原価率は61%ほどとなっております。ディズニーランドは材料を使うサービスの提供がイメージできませんが、なぜこれほどに高くなっているかというと、キャスト(スタッフ)が夢の空間を提供するために必要だという解釈からキャストが原価として計上されています。

このように企業によって売上原価の中身も割合も異なります。

-150x150.png) 羌瘣

羌瘣調剤薬局だと、薬剤仕入が売上原価だと考えると病院前は売上原価率が高くなりそうだな。

売上総利益(粗利)=企業が戦略を実行するための“体力”

売上総利益は、売上高から売上原価を引いた“残り”です。ここで会社がどれくらい余力を持てるかが決まります。

- オリエンタルランドの粗利率:約38.7%

- 任天堂の粗利率:約54.4%

- 調剤薬局の粗利率:30%-40%(経営規模や応需診療科目による)

粗利率が高い=それだけ付加価値を高く提供している証拠でもあります。

粗利は言わば、「販管費という“武器”を使って戦うための資金」。たとえば資生堂のように原価率を25%前後に抑えながらブランドと研究開発に注力している企業は、粗利の力を“攻め”に使えている好例と言えます。

調剤薬局でも、加算収入やOTCの売上増加などに加え、仕入れの価格交渉で粗利を厚くすれば、店舗改善や人材投資などにリソースを割く余地が広がるのです。

販売管理費(販管費)とは?──「営業活動を支える経費」

販管費とは、商品やサービスを売るために必要な間接的な費用になります。

- 任天堂:ソフト開発費、広告宣伝費、バックオフィスの人件費

- オリエンタルランド:パーク維持費、キャストの教育費、宣伝活動

- 薬局:レセプト事務、人事部門、在庫管理、社内教育など

人件費や広告宣伝費、賃借料など活動に必要なコストが計上されます。オリエンタルランドではキャストは売上原価に入るとお話ししましたが、企業活動維持の人件費(本社や渉外など)は販管費に計上されます。

さて、“販管費の厚み”によって会社の戦略的スタンスが読み取れます。

たとえば、任天堂は研究開発やマーケティングに多く投資しています。つまり、粗利をしっかり稼いで「開発」という未来への投資に販管費を使っています。実際、上記の任天堂のPLでは販管費に売上高の約37%ほどかけていることからも想像できるものです。

薬局業界では、特に人の定着が重要ですね。離職と採用のために人材エージェントに報酬を支払うのはある意味セットになっているところもあり、販管費の中に人事評価制度の運用費や新人教育研修費などの計画と共にしっかり費用を使うことが今後の人材安定化に関わりますが、なかなか小規模の薬局ではきちんと設計するのは難しいのも事実です。

実際、某ドラッグチェーンでは教育費を削った年に離職率が急上昇したという話もあり、販管費はコストであると同時に、未来への“先行投資”と捉えることも必要です。

営業利益こそ“本業の真の実力”

営業利益は、本業だけでいくら儲けたかを見る指標。

- 営業外の要素(株式配当や利息など)を除いた、

- プレイヤーとしての“真価”を表します。

言い換えると、営業利益こそが「自社の武器だけで戦った結果」なのです。

任天堂のように研究開発・マーケティング・世界展開という戦略で高い営業利益を維持する企業と、オリエンタルランドのようにキャスト教育・演出投資で安定収益を築く企業では、数字の“顔つき”も全く異なります。

そして、薬局でも「調剤だけでどれだけ儲かっているか」を示すのが営業利益の役割です。

特定加算の取得や、OTC併売・在宅支援といった活動の積み重ねが、営業利益を押し上げる“本業の成果”になりマネジメントの実力が出るポイントでもあります。現場オペレーションの効率化、過剰人員の是正、適正な教育投資──これらの積み上げによって、営業利益は静かに伸びていきます。

PLを読めば、戦略が見える

同じ売上でも、原価の構造や粗利率、販管費の使い方次第で、まったく異なる戦略が見えてきます。

- 任天堂:開発力・ブランド力で高粗利を実現

- オリエンタルランド:圧倒的な来場者体験で“人に原価をかける”戦略

- 薬局:薬剤・人件費が重くのしかかるなかで、加算収益や多角化がポイント

さいごに “儲けの構造”を見れば、マネジメントの視点が変わる

今回の記事では、「売上」から「営業利益」までのPLの上半分について、業種の異なる企業(任天堂・オリエンタルランド)を例に比較しながら見てきました。PLというと会計や数字の世界の話に思われがちですが、そこに描かれているのは「戦略の軌跡」であり、「経営の選択と集中」の結果でもあります。

粗利は“戦うための資金”であり、販管費は企業活動の費用だけでなく、未来への投資も含まれる。そして営業利益こそが、その企業の本業の真価を示す鏡です。

薬局業界でも、「売上=処方箋受付回数×処方箋単価」で語られることが多いですが、受付回数はある意味水ものでもあります。ここに注力するよりは、しっかり加算を取得して単価を上げることや、仕入交渉やGE品目を調整することで粗利を高めることが出来れば、販管費の活用余力や営業利益の増大化につながります。

つまり、「うちの薬局の営業利益率って低いよね」と嘆くだけでなく、「じゃあどういう戦い方なら利益が出るのか?」という視点に変わっていくことが重要です。

PLは“過去の記録”ではありますが、その見方次第で“未来をつくる地図”にもなり得ます。数字に強くなるというより、「数字の向こうにある戦略と選択」に敏感になることが、現場リーダーとしての視野を大きく広げてくれるはずです。

次回は、PLの“下半分”にフォーカスを移し、「営業利益の先にある世界」──つまり、経常利益や最終利益について一緒に見ていきましょう!

コメント