こんにちは、ヤツPです!

「調剤薬局って8兆円市場らしいよ!」なんて言葉、ネットやニュースで聞いたことないですか?

でも実はそれ、ちょっと誤解かもしれません。いや、合ってるのかもしれませんが、実態を表していないんです。

どっちやねんというツッコミも聞こえてきそうですが、リアルなところは“2兆円”くらいが実態。

え、なんでそんなに差があるの?嘘つくな!と思いますよね。でも本当なんです。

今回はその理由をわかりやすく整理しながら、「薬剤師が働く市場って本当はどうなってるの?」を一緒に考えていきましょう!

なぜ、調剤薬局は8兆円市場といわれるのか

「8兆円市場」という数字、実は調剤薬局全体の売上(=医療機関から受け取る調剤報酬の総額)を指しています。

厚生労働省の資料では2022年度で約7.8兆円。確かにデカい数字です。

さらに民間の市場調査会社が出すレポートでは、薬局の物販や自由診療の売上も含まれる場合があり、その場合だと「8兆円超」とも表現されています。

なら、調剤薬局はやっぱり8兆円市場じゃんとツッコミが来そうですが、それは間違っていないのは確かですが実態を表現しているかというとそうでもないということです。

医科診療所の市場規模は約9.6兆円

厚労省の2022年度医療費の動向によると、街のクリニックや診療所などの医科診療所の市場規模は約9.6兆円になっています。

「あれっ!?」と疑問に思いませんか。

市場規模がそれほど変わらないのに、医師の平均年収1436万円に対して、薬剤師の平均給与は578万円です。

それは、医師の数が薬剤師より圧倒的に少ないからだろと思ったかたはある意味正しいです。

一方で本当にそうでしょうか。

医科診療所に従事する医師は約107,000人、対して調剤薬局に従事する薬剤師は17万人とされています。

(出典:厚生労働省 薬局薬剤師に関する基礎資料)

実際には、医科診療所には看護師も配置されることを考えると、市場規模や従事数が年収程差が出ることはないように感じます。

平均年収の違いはどこから来ているんでしょうか。

歯科クニックの市場規模は約3.3兆円

2021年度の国民医療費の概況をもとにした歯科医療費は約3.3兆円です。

歯科医師の平均給与は924万円、薬剤師の平均給与は578万円です。

「あれっ!?」と疑問に思いませんか?

調剤薬局の市場規模8兆円に対して、市場規模が小さい歯科医師の方が平均給与が多いということに違和感を感じたあなたは正しいと思います。違和感を感じないで、 歯科医師は薬剤師をより就労人数が圧倒的に少ないから、保険診療は3.3兆円かもしれないが歯科は自由診療分(インプラント・矯正など)が大きいと考えたあなたも正しいと思います。

歯科診療所に従事する歯科医師約7万人、対して調剤薬局に従事する薬剤師は17万人とされています。

また、歯科市場の自費診療分は約1兆円で、それを加味したら4.3~4.5兆円市場とされています。

やはりこちらも、市場規模や従事数が年収程差が出ることはないように感じます。むしろ、歯科医師と薬剤師では同じくらいの給与になってもおかしくない位に感じます。

それにもかかわらず、平均年収の違いはどこから来ているんでしょうか。

調剤報酬は技術料と薬剤料に分けられる

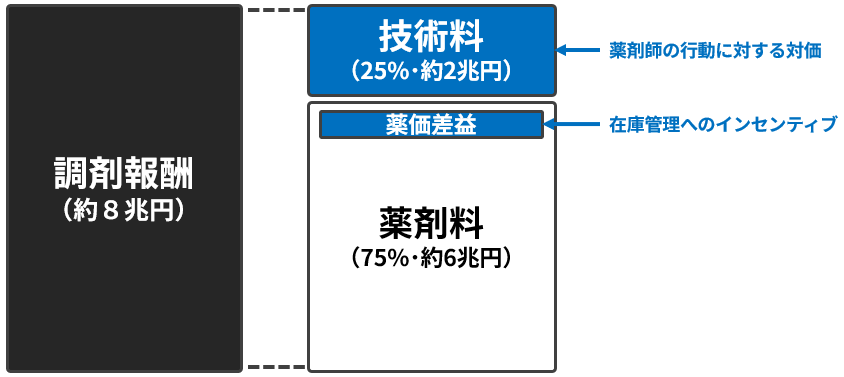

調剤薬局の収入のほとんどを占めるのが「調剤報酬」。

その調剤報酬は大きく分けて「技術料」と「薬剤料」の2本柱です。

- 技術料 … 調剤基本料・薬歴管理料・服薬指導料など、薬剤師の行動に対する対価で調剤報酬の25%程度。

- 薬剤料 … 薬そのものの代金(仕入れて売るだけの部分)とされ調剤報酬の75%位。

となりますが、技術料と薬剤料は調剤報酬においてそれぞれ25%と75%程度とされておりますので、薬剤料は仕入れと売上がそのまま通過しているだけということを加味すると薬剤師の行動に対する対価である技術料が市場規模の実態となり2兆円ということになります。

そして、調剤薬局においては、この薬代(薬剤料)の割合がとにかく大きいのです。

なお、厳密には、薬価差益というマージンも発生しますので、例えば交渉で値引率15%(税抜)だと税込実態は6.5%の薬価差益を獲得することが出来、金額にすると4,000億円程度なので実態としては2.5兆円産業と捉えても良いかもしれません。

もう昔の気がしますが「対物」から「対人」へなんて言われた時代は、技術料しっかりとれるように頑張らないとしんどくなるよ。薬価差益は取れなくなるからね。というメッセージだったのかもしれません。

なぜ医師や歯科医師と比べ平均年収が低いのかの答え

上記のとおり、調剤薬局業界の収益構造上、利益にならない薬剤料の割合がとにかく大きいことがあげれます。

一方で、医科診療所は診察(技術料)・自費診療に対して原価にあたる材料費などの割合が低いため、実態の市場もそこまでの差異はありません。

歯科診療所においても、材料費の割合はある程度あるものの、調剤薬局ほど高くはないので調剤薬局と同程度の技術料が確保されていることが考えられます。

市場規模だけでなく収益構造を踏まえた認識が業界の適正な理解に必要ですね。

市場を捉える際は、数字だけでなく収益構造の理解が必要である

ここまで読んでいただければ分かるように、見かけの数字だけでなく給与の源泉である利益がどのように生まれるのかを考える必要があります。

特に調剤薬局においては薬剤料が75%を占めておりこれをそのまま原価とすると原価率75%となり、利益が25%しかないことになります。その中から給与に割当てられることになります。

原価

売上に対しての商品の価格。一般的には商品(材料含む)の仕入が相当するが、ディズニーランドのようにキャストが商品とする場合は労務費を原価とする場合もあります。

同じように、原価率が高い業界としては、卸売業(84%)、製造業(79%)、スーパー(70%)などがあげられます。

( )は平均原価率を表す

売上規模が大きいと派手に見えますが実態はそうでもないということですね。

技術料を守ることが薬剤師の生命線だけど、、、

むかしは調剤薬局は薬価差益(薬の仕入れ値と薬価の差)で利益を出せた時代もありました。でも今は、年々薬価差益が取れなくなってきており、技術料で稼ぐしかない状況です。(それが本来の正しい姿ではありますが。)

一方で、ここ数回の調剤報酬改定では技術料の介入を感じる内容となっており、厳しさは増す一方です。

あなたの給与を守るという視点であると、

①調剤薬局業界における競争を勝ち抜く

②調剤薬局業界の市場規模が大きくなる

ことが考えられるわけですが、競争は激化、市場規模は維持が限界という中で何が出来るのかということは真面目に考えていかないと行けなさそうです。

薬剤師の未来は「薬を渡すだけ」ではなく「どれだけ患者さんに価値を提供できるか」が問われる時代になって来た。なーんて偉そうな講演が今日もどこかでありそうですが、分かり切った抽象論でなくもっと具体的に収益や年収を上げる方法を教えてくれ!というのが本音じゃないでしょうか。

特に②については「薬剤師会」が頑張ってくれていたんですが、最近は大きくなった企業の脱退も増えている様子で、影響力はどんどん小さくなっています。

みんなで薬剤師の地位を上げよう!といった時代からだんだん①の競争を勝ち抜くの比重が高くなった弊害かもしれませんね。

さいごに

調剤薬局業界の市場規模や年収のカラクリには、制度や収益構造といった「見えにくい前提」が隠れています。

でも一度考えれば案外単純なことも事実です。

ここでは表面の数字だけでなく、収益構造を踏まえたロジカルな理解が改めて調剤薬局の業界の見方を違ったものにしてくれます。

薬剤師としてのキャリアの見え方も変わってきますよ!

コメント

コメント一覧 (1件)

[…] 薬剤師の位置としては妥当な範囲ではないでしょうか。一昔前と比べ「薬剤師」という職業が何をするのかが理解されているだけでも善しとしましょう。https://pharmacist-study.com/market-size/ […]