こんにちは、ヤツPです!

「医療の専門性を活かしながら、もう少し広いフィールドで働けないかな?」

そんな風に感じたことがある方に特に知ってほしいキャリアが「業務系コンサルタント」です。

業務系コンサルは、企業の業務改革や業務プロセス改善を支援する専門職。特に医療・製薬業界の業務に精通した薬剤師は、医療DXや業務設計のプロジェクトで非常に重宝される存在です。実際に、薬剤師資格を持つ人が医療系コンサルタントや医療業界専門チームに転職するケースも増えており、新卒だけでなく転職市場でもその“現場感覚”が高く評価されています。

毛利蘭

毛利蘭なんか、薬剤師って病院とか薬局だけだと思ってたけど…もっと幅広く活躍できるんだね!

加えて、年収面でも魅力的です。たとえば大手コンサルファームを例にすると、20代のうちから600万円〜800万円クラスの年収レンジに到達することも可能で、マネージャークラスになると年収1,000万円を超えてくることも珍しくありません。

【服部平次】「うおーっ、マジか!ほんでそれが薬剤師のスキルから繋がってんのか!?」

もちろん、「コンサルってロジカル思考ばっかり求められるんじゃ?」という不安もあるかもしれません。でも、業務系コンサルは、戦略の“理想論”を実務に落とし込む実行部隊。地に足のついた改善志向と現場理解が強みになる分野なのです。

ここでは、そんな業務系コンサルについて、

- 業務系ってそもそも何をする人?

- 戦略系・IT系との違いって?

- 薬剤師とどこが繋がるの?

- 実際の業務はどんな感じ?しんどいの?

といった疑問にしっかり答えていきます。

この記事を通じて、「薬剤師=現場の人」だけじゃない、新しい選択肢を見つけてもらえたら嬉しいです!

業務系コンサルとは? 総合系ファームの主力領域

総合系ファームの構造と中での位置づけ

デロイト、PwC、EY、KPMG、アクセンチュアといった総合系ファームは、「戦略立案から実行支援までをワンストップで提供する」ことが強みです。戦略ファームが経営層向けに“青写真”を描くのに対し、総合系ファームはその戦略を具体的に落とし込み、業務やシステムに実装する力を持っています。

コンサルファームについてはこちらの記事もあわせて参考にしてください。

その中で大きな柱となっているのが、以下の二つです。

- 業務系コンサル:BPR(業務プロセス再構築)、業務フロー設計、組織制度改革など

- IT系コンサル:ERP(SAP、Oracle)、クラウド導入、DX推進支援など

つまり、総合系ファームの“収益の大黒柱”がこの業務系とIT系。戦略だけでは食っていけないんだ。

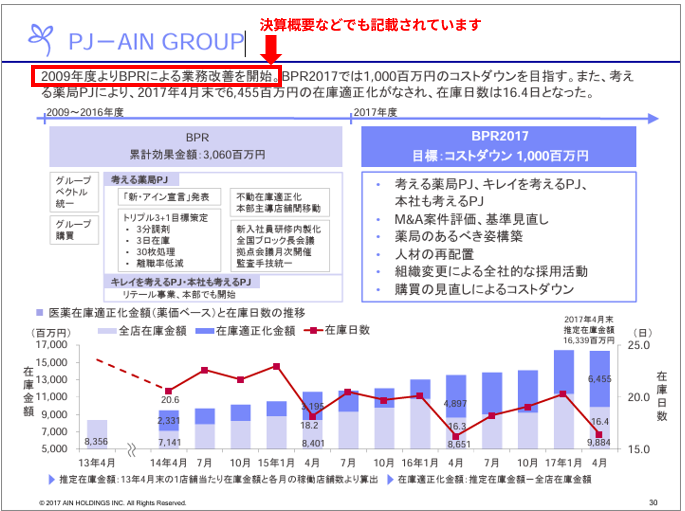

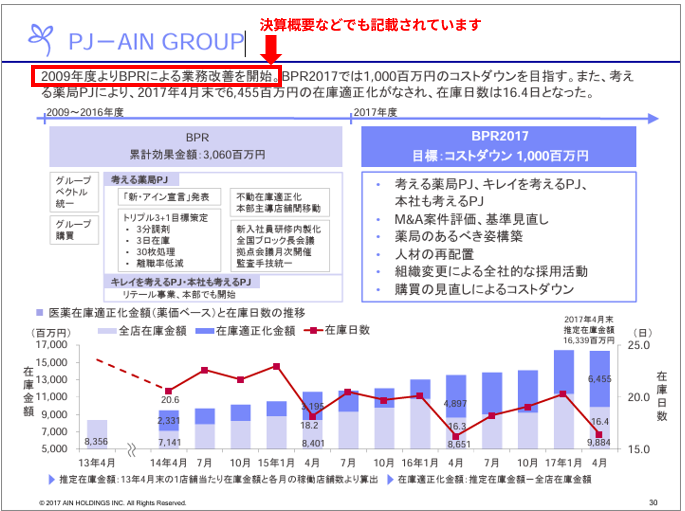

薬局業界でもコンサルの活躍範囲は大きく、例えば、”BPR”という業務プロセス再構築ステップについては、処方箋処理枚数をベンチマークとしてアインファーマシーズが2009年から実行していますね。

† 出典元:アインファーマシーズHD決算概要(2017年4月期)

業務系コンサルが「メイン」である理由

- プロジェクト規模の大きさ

戦略案件は数名のチームで数カ月という小規模なプロジェクトが多いのに対し、業務系は半年〜数年、数十人規模という長期・大規模案件が一般的です。

結果として売上・人員の大部分を占めるため、ファーム全体を支える存在といえます。 - IT導入の前段階を担う役割

ERPやクラウドを導入する前には、必ず「現場の業務をどう標準化し、効率化するか」を決める必要があります。

業務設計が不十分だと、システムが“宝の持ち腐れ”になるリスクがあるため、業務系コンサルの設計力が成功のカギとなります。

要するに、土台がボロボロじゃ最新システムを導入しても無駄ってことね。

- 戦略を現場に落とし込む実行部隊

戦略ファームが作成した理想のビジネスモデルを、実際に機能する業務へと翻訳するのが業務系コンサルです。

抽象的な戦略を、現場で回せるプロセスに落とす——ここに彼らの本領があります。

ほほぅ、じゃあワシが考えた新薬の販売戦略も、業務系コンサルが“薬局や病院でどう流すか”を決めてくれるんじゃな。

ITコンサルとの違いと補完関係

総合系ファームの現場では、業務系とIT系はセットで動くことが多いです。

例:

- 業務系コンサル → 会計プロセスを標準化する業務フローを設計

- ITコンサル → それをERP(SAPなど)に実装

つまり、業務改革とシステム導入は表裏一体。クライアントから見ると「業務とITを同時に変える」パッケージで提供されるため、業務系はIT系と並ぶ総合系ファームの主力商品になっています。

現場を整理する人と、それをシステムに入れる人がチームで動くんだね。なんか医療現場の“薬剤師とシステム担当者”みたいな関係かも!

なお、「業務チーム」と「ITチーム」が隣り合わせで動くため、業務コンサルからITコンサルへキャリアをスライドさせる人も少なくありません。知識を吸収しながら、SAP認定コンサルタントやAWS認定、Salesforce資格などの認定・資格制度を補完させながら、よりIT寄りの案件にアサインされていきます。

総合系ファームにおける位置づけのまとめ

- 業務系コンサルは、売上・人員規模でファームを支える中心領域

- IT導入の前提条件を整える“土台づくり”の役割を持つ

- 戦略を現場に落とす実行力でクライアントに貢献

- ITコンサルと一体運営されるケースが大半

派手な戦略より、地道な業務改善のほうがファーム全体の安定収益を生んでる。これが“業務系は総合系ファームのメイン”って言われる理由だな。

業務系コンサルの実際

具体的な役割

業務系コンサルの大きな役割は、企業の仕組みを根本から変えることにあります。まず代表的なのが BPR(業務プロセス再構築) です。既存の業務を棚卸しして「なぜこの作業が必要なのか」「もっと効率的な方法はないか」を徹底的に洗い出し、新しいフローを描き直します。これは経営の“外科手術”のようなもので、企業の体質を改善する効果があります。

さらに、業務を変えるだけでは不十分な場合も多く、組織制度設計に踏み込むこともあります。新しい業務フローを回すために部門の権限を整理したり、管理職の役割を再定義したりするのです。最近では、AIやRPAの活用施策を立案するプロジェクトも増えており、「どの業務に生成AIを導入すれば効果が出るか」「AI導入に伴ってどの作業を自動化できるか」といったテーマに取り組みます。そして、ITシステム導入時には要件定義を行い、「どういう仕様なら業務を円滑に進められるか」をITコンサルに橋渡しする役割も担います。

要は“現場で回せる形に落とす”のが業務系コンサルの本質ってことだな。

勤務実態と働き方

勤務実態は、想像以上にクライアント寄りです。多くの場合、コンサルタントはクライアント企業に常駐し、ほぼ“社員扱い”で働きます。関係部署からの問い合わせに答えるのは日常茶飯事ですし、時には人手不足の部署の業務を一時的に代行することもあります。細かい調整や突発的な依頼が次々に舞い込むため、それをどうさばくかが仕事の腕の見せどころです。

働き方はプロジェクトによって異なります。フレックス勤務を導入しているファームもありますが、常駐先ではクライアントの定時に合わせるケースが多く、結局は「客先次第」になるのが実情です。会議室をまるごとプロジェクトルームとして使う場合もあれば、固定席を与えられることもあり、環境はまちまちです。

ほほう!会議室をワシの研究所代わりにできるんかの?

……博士、それ普通に怒られるわよ。

上司・チームとの関係性

業務系コンサルのチームは典型的なピラミッド構造です。パートナー、マネージャー、シニア、アソシエイトと階層が分かれており、部下から上司へ自由に意見をぶつけるのは難しい雰囲気があります。特に若手のうちは、上司からの指示を忠実にこなすことが多いでしょう。

また、上司のスタイルにも大きな差があります。細かく進捗をチェックするマイクロマネジメント型の人もいれば、会話を重視しながら進めるフラット型の人もいて、当たり外れがあるのは事実です。とはいえ、どちらのタイプであっても、コンサルタントとしてのスキルを磨く機会になることは間違いありません。

でも、そのプロセスを通じて“コンサルの作法”を身につけていくんです。独学には限界がありますからね。長いキャリアを考えれば、大きな財産になりますよ。

得られるスキルとキャリア資産

こうした環境で得られるものは計り知れません。まず、特定業界に対する圧倒的な知識です。医療や製薬、金融、物流などのプロジェクトに携わると、その業界の人以上に詳しくなることもあります。さらに複数の業界を経験することで、業界横断的な応用力も身についていきます。

次に大きな収穫は、プロジェクト推進力です。若手のうちからクライアントと直接コミュニケーションを取るため、会議のファシリテーション、調整、交渉、プレゼンといったスキルが自然と鍛えられます。特に「クライアントフェーシング力」が磨かれる点は、他の職種と比べても圧倒的です。

まぁ、要するに“修羅場の数”がスキルになるってことね。

これらはどの業界に転職しても活きるスキルであり、事業会社に移ればむしろ主力として歓迎されます。履歴書に書ける実績も豊富になるため、ネクストキャリアの幅も大きく広がるのです。

未経験からの可能性

最後に押さえておきたいのは、業務系コンサルは未経験者にも門戸が開かれているという点です。中途入社でも十分活躍できる余地があり、異業種から飛び込む人も珍しくありません。むしろ業界知識を持つ人は歓迎されやすい傾向があります。

医療業界を知る薬剤師は特に強みを発揮できます。病院や薬局の業務フローを理解している人材は、医療DXや業務改善のプロジェクトで即戦力になりやすいからです。つまり、薬剤師であることそのものが、業務系コンサルとしての武器になるのです。

クライアントの言葉がわかるコンサルは、それだけで強い。薬剤師は医療の“現場の言葉”を知ってるんだから、十分アドバンテージになるんだ。

まとめ:薬剤師でも“業務プロセスのプロ”になれる

業務系コンサルは、総合系ファームを支える屋台骨であり、企業の「変革を現場に落とし込む実働部隊」です。だからこそ、案件規模は大きく、数年単位でクライアントの業務に深く関わることになります。

薬学生は当然のこと、勤務薬剤師として社会人生活をスタートしている人にとっても、このキャリアは十分に現実的な選択肢です。病院や薬局での経験、薬学知識、医薬品流通や規制への理解は、医療・製薬分野のプロジェクトで高く評価されます。未経験から飛び込む人が多い業務系コンサルの世界だからこそ、「現場を知っている」という強みが差別化要因になるのです。

また、得られるスキルも魅力的です。BPRや要件定義といった高度な業務設計力に加え、クライアントとの膨大なコミュニケーションを通じて、調整力・交渉力・プロジェクト推進力が鍛えられます。これらは事業会社に移っても即戦力になるものであり、キャリアの選択肢を大きく広げてくれます。履歴書に書ける実績も豊富になるため、ネクストキャリアを焦らなくても「待っていても声がかかる」ような立場に近づけるでしょう。

医療の専門性に業務改革のスキルが加われば、それは他にはない武器になります。薬剤師のキャリアを“広げる”選択肢として、十分に検討する価値がありますよ。

つまり、薬剤師は「現場で薬を扱う」だけでなく、「業務という仕組みそのものを改善する」キャリアにも挑戦できるのです。もし「自分は現場より、全体を動かす側に回ってみたい」と感じるなら、業務系コンサルという道は、新しい可能性を切り開く一歩になるはずです。

コメント